ルノアール×セザンヌ

- 有賀文昭

- 2025年9月2日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年9月6日

ルノアールとセザンヌについてです。エリテでは時々、開催中の展覧会に合わせてレクチャーを行っています。今年やったのはビアズリー、あと岡﨑乾二郎、国立近代美術館の特集展示など。東京駅付近にあります三菱一号館美術館の今回の展覧会はルノアールとセザンヌの「二人展」と謳われています。これだけ根本的に違うとふだんなら比べようとは思わない二人なのですが、同じ会場に並ぶと、どうしても比べてしまいます。ところで、私(エリテ先生)のような長いこと絵を見たり描いたりしてきた人間からすると、どうしてもセザンヌの優位を語ってしまいがちです。その理由は後でお話ししますが、ただ、ルノアールに関しても、なるべくセザンヌの引き立て役にとどまらないよう、せっかくの機会ですので、ルノアールの面白さも積極的に見つけてみたいと思います。

1 タッチと色彩

まずはルノアールですが、彼のタッチはフワフワしてますね。とろりとした感じすらあります。touche libre(自由な筆触)と呼ばれる、ノンシャランな美学をまとったタッチです。質感や空間が曖昧になるのもなんのその、筆触そのものが生み出す画面の肌触りや空気感が優先されている。髪の毛だけは別ですが、これは彼のタッチと色彩が髪の毛(特に長髪)を描くのに適しているからでしょう。流れるような撫でつけるような筆触が集まって、モノや画面の流れを作っています。毛足の長いモヘアのセーターみたいです。このふわっとしたタッチを、色相の異なる半透明の色彩で重ねていくことで、じわっと変化する甘~い色彩の広がりや、妙な雑味のある、不協和音のような、鉱石のような色彩を作り出しています。なぜこの色を置いたのか説明するのが難しい、かなり「主観的」(表現主義的?)な色彩だと私なんかは感じます。

彼以前の西洋絵画にはなかったような色彩だと思います。明暗やボリューム、質感などの表現を目的として色彩を使うのではなく、色彩そのものの魅力を優先させるような色の使い方です。こうした色彩を可能にした技法は一般に「筆触分割」と呼ばれ、ルノアールとモネが最初に試みた、とされています。セザンヌはピサロを通じて、彼らが開発したこの「筆触分割」を学んだそうです。ルノアール、大事ですね。

一方のセザンヌはと言えば、まず一つ一つの色彩の領域がはっきりしてます。この色はここからここまで、というふうにブロックを成していますね。晩年に向かってどんどんタッチがブロックみを増していきます。

色相・明度・彩度の異なる色彩を併置することで、それぞれの色彩がフレッシュで、互いを引き立てるように機能しています。

また、これら互いの存在を強調し合うような色彩が、明度・色相・彩度の同一性と差異によって、色同士の連続性や分離を作り出しています。時に上から薄く色を重ねて二つの色を馴染ませたり、混ぜ合わせてグラデーションを作ったりもしていますが、基本的には色の連続性と分離によって、面の分割、ボリューム、空間を作り出していますね。

2 空間構成

ルノアールは基本、メインとなる人物なり静物なりといったモチーフに視線が集まるような構成で、多くの場合、背景は舞台背景のように控えめな存在です。空間の構成に舞台モデル(前景+背景)を使っているという点でルノアールの画面構成は古典的だと言えるでしょう。

モチーフとなる人物は読書や編み物など、何かに気を取られていたり没頭していたりすることが多いですね。よく用いられるパターンの一つです。どんな効果があるかは、皆さんの解釈をお聞きしたいところです。

セザンヌの空間構成についてはどうでしょうか?画面全体での構成、流れ、運動をタッチによって作り出してるのがルノアールでしたが、セザンヌは色彩と形態によってこれらを作り出しています。具体的にみていきたいと思います。

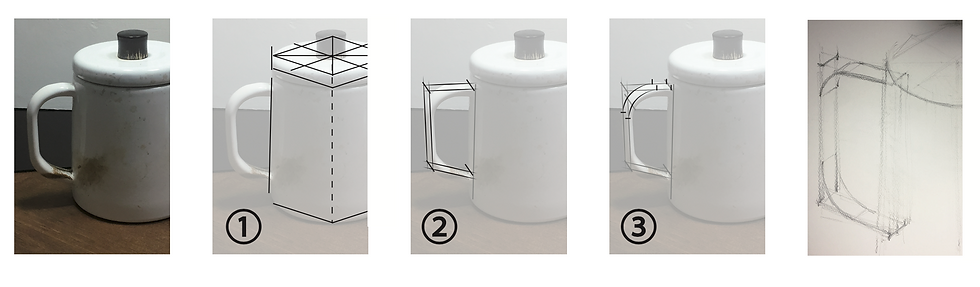

セザンヌの描き方にあっては、あらかじめ形態の収まる全体の枠組が設定されていない、という点が指摘できます。予備校や美術学校などでも教わるような(エリテでも教えてます)いわゆるアカデミックなデッサンは、あらかじめ水平・垂直・対称性など、形態が収まる全体を統制するための秩序を想定してから、それらを基準として部分の描写に入ります。そうしないと形が歪んでしまいますからね。空間についても同様です。空間とモチーフの形態は階層構造をなし、空間の秩序が形態の秩序を決定します。

ですが、セザンヌはむしろ逆をやっているように見えます。全体から部分へと降りていくのではなく、部分から全体が形成されていくような描き方です。例えば対称性の軸線がまずあって左辺と右辺が決まるというのではなく、左辺と右辺がそれぞれあってのち軸線が決まる、という描き方です。部分が結合して個体を形作る、という一見当たり前のようにも思える命題に従った結果、背景とモチーフとの境目までもが曖昧になっていったのがこの絵。

こうした見方に基づくとアカデミックに見れば一見「下手」にも見える形の「狂い」にも実は道理があって、例えばこちらの静物画をみてみましょう。

ちなみにこの絵の「デッサンの狂い」と見える部分を「正しく」修正したものがこちら↓。

どうでしょう。比べてみると、修正版の方がおとなしく感じられますよね(アイフォンやスマホなどの携帯の画面では小さすぎてよくわからないかもしれません。PCなどの比較的大きな画面で確認してみてください。)。修正版は、空間の中に静物が三つポツンポツンと配置されてあり、その周りを縫うように果物が配置されているといった感じです。整然としています。一方、オリジナルの絵の方は、画面全体がダイナミックに揺れ動いているように感じられますね。あってもなくてもどっちでもいいという要素がセザンヌの絵にはない、とも言えるでしょう。詳しい分析はここでは省きますが。注1 ちなみにセザンヌのこうした大胆なアイデアにはマネの作品に先例があると思われます。

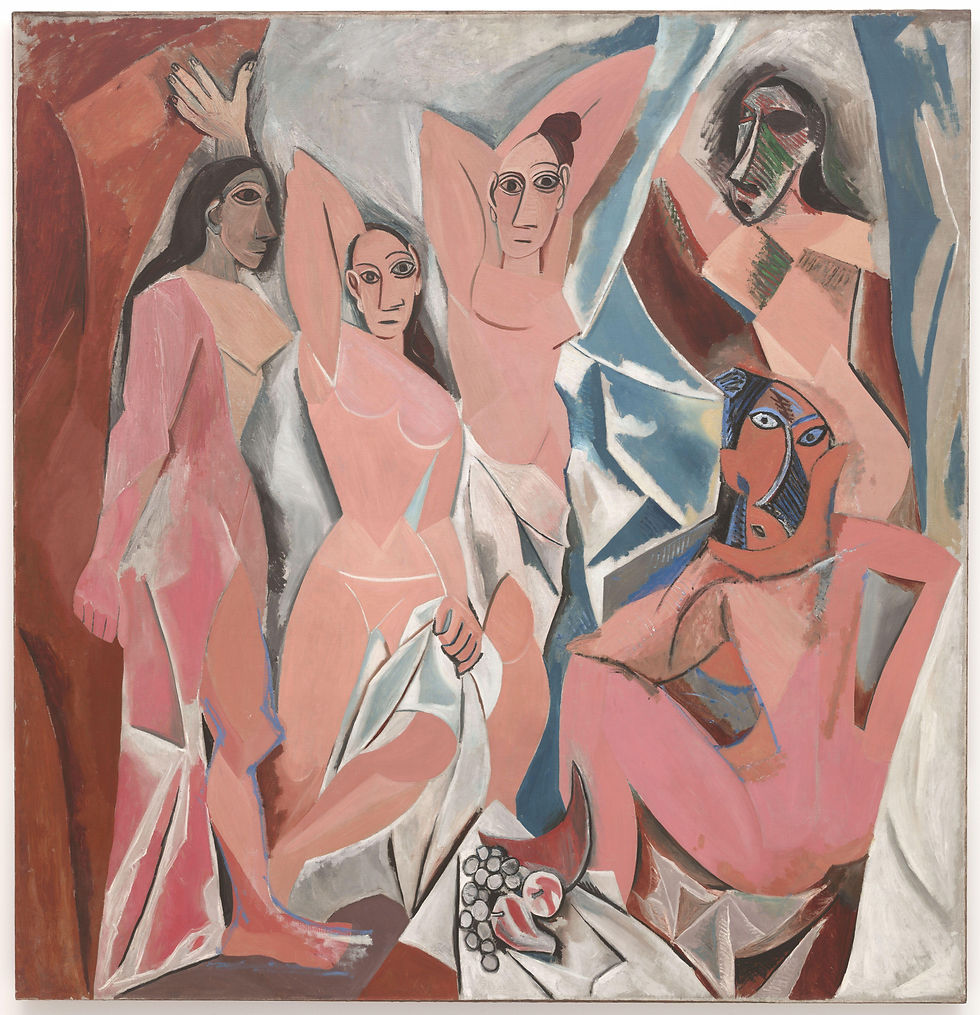

ある秩序建てられた空間がまずあって、その秩序に従ってモチーフを配置していくというやり方とは逆の構造、モチーフやモチーフを構成する諸要素、モチーフ同士の関係こそが空間(画面の全体)を作り出す、というアイデアはブラックとピカソが受け継いで展開しています。

結び

さて、冒頭で私のような者はセザンヌをより偉大な画家として語りがち、と書きましたが、その理由は、これまで見てきたようにセザンヌが後続の画家たちに新たなステージを用意し、与えた影響も大きいから、ということになります。なぜ影響力があったのかと言えば、セザンヌの開発した技法なり見つけたアイデアなりが、画期的だったばかりでなく反復可能、共有可能なものだったからでしょう。また、その数も多い。近代以降の絵画はセザンヌを前提としているものが多い。

ルノアールにせよセザンヌにせよ二人とも作品においては政治的ないし社会的な問題にはあまり興味を示していないように見えるのですが、実生活においては、ルノアールは差別主義者(反ユダヤ主義)だったことが知られています。注2 こう聞かされたのち、作品の印象は変わるでしょうか?もし変わったとして、そもそも作品から受ける「印象」とはなんなのか?注3 並べて展示されると、そんなこともぼんやりと考えさせられる二人です。

注1 ちなみにセザンヌが一般に「下手」と思われがちな理由についても、ここで述べたこと以外にいくつか挙げて弁護できたりします。例えば彼は学校教育で仕込まれる「面取り」ではなく、曲線で形を捉え、球や円筒にボリュームを還元する傾向があります。

これはルネッサンスの画家たちに認めらるものの見方ですが、非アカデミズムゆえに彼のデッサン力を疑わせる理由の一つにもなっています。彼はいくつか画塾には通っていたので必ずしもアカデミックな教育を知らなかったわけではありません。こうした埋もれた技法の復活にアカデミズムの継承よりも優位性を認めたのでしょう。とは言え、彼の作品の中にはやはり私には理解し難い変な部分が未だ多くあるのも事実です。それを下手と片付けるのは性急かと思いますが、褒めるものでもないように思われる、そんな「未解決」な問題部分があったりします。

注2 ドレフュス事件というフランスの世論を二分したとされる冤罪事件において、ルノアールは反ユダヤの立場を明確にしていたと指摘されています。一方のセザンヌは、はっきりとした言明は記録としても証言としても確認されておらず、立場は曖昧です。ちなみにリンダ・ノックリンという美術史家がセザンヌを反ユダヤ主義者と位置付けたため(『絵画の政治学』 坂上佳子訳 ちくま学芸文庫)、日本ではこちらが通説になっているようですが、一次資料を提示したものではなく、反論もなされているようです。基本、セザンヌは政治については沈黙するタイプだったようですが、ドレフュス冤罪に対する旧友ゾラの告発にすら沈黙したことが悪い印象を与えたのか、反ユダヤ主義者と括られることがあるようです。(ゾラとセザンヌが絶交状態にあったという通説は近年、疑わしいとされています。)

注3 この問題群は複雑で広範にわたるので、ここでははしょります。例えば、作品と思想はどれくらい密接な関係にあるものなのか?あるいは、作品は常に思想と関連づけられるものなのか?作品と作者の関係とは?それらは全く関係ないと言い切ることのできるものなのか?作者の思想がそこにあるとして、それを既知の思想の言語で汲み尽くすことはできるのか?作品と作者が異なる「思想」を表明するということはないのか、あるとすればどちらが「真実」なのか、あるいはそもそも「真実」を見極めるべきなのか?などなど。